Excerpt

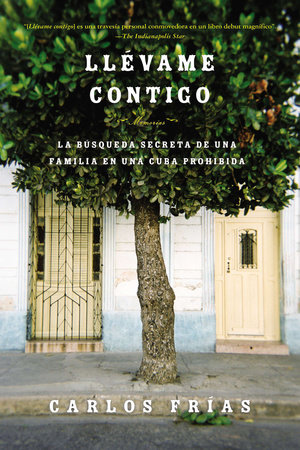

Llévame contigo

Marco y cuelgo. Marco y cuelgo, hasta que finalmente lo dejo dar timbre. No hay una forma fácil de decirlo, así que al oír su voz simplemente lo suelto:

—¡Papi, me voy a Cuba!

La primera llamada que hago al saber que voy a Cuba es para mi padre.

Su silencio aparece como lo esperaba. No es más que un momento de ecos silentes entre nosotros que resuenan y rebotan a través del vacío que separa a un padre y a un hijo. Para mí, el vacío de lo desconocido. Para él, un espacio traicionero con memorias de lo que fue su vida. Al fondo, a través de su teléfono celular, puedo escuchar claramente el ruido blanco de la bodega mientras reflexiona sobre mis palabras. Es un instante, pero es suficiente para que ambos nos percatemos de lo que esto significa.

Yo sé cómo se siente mi padre con la idea de regresar a Cuba: mientras Fidel Castro esté en el poder, él nunca podrá regresar.

“¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a ir y gastar mi dinero allá? ¿Cómo voy a apoyar un sistema que me botó de mi propio país?”

El recuerdo de sus palabras resuena en nuestro silencio como unas lejanas campanas de iglesia.

Yo nunca había cuestionado su manera de pensar, pues coincide con la de la mayoría de los cubanoamericanos de mi generación. Aquellos que nacieron en los Estados Unidos y solo son cubanos por medio de las anécdotas de sus padres, de la idea de que visitar Cuba es como visitar el Cielo o el Infierno. Suponemos que iremos algún día, pero realmente nunca imaginamos hacerlo.

Yo tengo la oportunidad de ir a las Puertas del Cielo. Pero mi padre es mi San Pedro, él está de guardia, como siempre lo ha estado, y yo sé que no puedo ir sin su bendición. Puedo oír sus pensamientos, verlos girando en el aire entre nosotros como si hubiera lanzado un conjuro y me estuviera enviando las imágenes telepáticamente, ponderando mi dignidad, evaluando mi disposición de valorar lo que él sabe.

Es la mañana del 5 de noviembre de 1969, un día después de su cumpleaños cuarenta y dos, está viendo por la ventana de un avión de pasajeros, mirando un mundo borroso lleno de verdes exuberantes y trazos de tierra colorada, mientras las ruedas dejan el suelo y su conexión con su hogar se rompe para siempre. Deja atrás todo lo que conocía, todo lo que lo definía: su infancia en la finca familiar en el lado más al este de la provincia de Oriente, donde creció siendo uno de once niños; su vida como hombre de negocios en la capital, la ciudad de La Habana, donde él y sus cuatro hermanos, los guajiros del país, se hicieron un nombre —Los hermanos Frías de Marianao— como cafetaleros y emprendedores; el tiempo que pasó en la cárcel como preso político por tratar de abandonar una revolución en ciernes; su esclavitud excavando letrinas, quemando caña, en un campo agrícola por dos años para ganar así su libertad, para ganar el derecho a ser llamado “gusano” y tener que hacer una vida en el exilio, para no ver su país de nuevo.

Todo eso, lo bueno y lo malo, fue su casa; su patria. Las imágenes flotan entre los dos. Por primera vez en treinta y siete años, alguien de su familia le pide permiso para visitar ese lugar, su propio hijo.

—¿Me lo juras? —finalmente dice.

—Sí, papi, te lo juro.

Otra pausa, otra vida de recuerdos pasa sobre nosotros en un instante.

—Entonces... Llévame contigo —dice.

Un punto caliente comienza a crecer y crecer en el centro de mi pecho, primero del tamaño de un alfiler, luego puedo sentir el calor saliendo desde la punta de los dedos de mis manos, de mis pies y de los pelos detrás de mi cuello. San Pedro sonríe, se hace a un lado y hace una señal para darme paso.

Para un muchacho cubano que no es de Cuba, crecer en Miramar y no en Miami, Florida, se siente un poco como vivir en el exilio mismo.

Cuando visitaba a su familia en casa de su abuela Teresa, algo cobraba vida en este hijo único de una forma que no podía articular. Él sentía que era como ir a casa. La visita significaba ver a las tías, tíos y primos, con quienes compartía su historia. Este ritual era una religión, pero era algo mucho más enriquecedor y verdadero para él que las oraciones y reverencias ensayadas en la escuela católica.

Manejar al sur parecía tomar horas. El muchacho solía acostarse en los asientos de cuero blanco del Cadillac vino tinto de su padre, mientras los faroles naranja pasaban sobre su cabeza y alguien leía las noticias en español en alguna estación AM. Cabeceaba, soñando con los juegos que él y sus primos jugarían, y tratando de recordar todas las historias de la escuela que podría compartir con ellos.

Su padre tenía una llave de la casa de la Abuela, él nunca preguntó por qué, lo único que sabía era que cuando la cerradura pasaba y la puerta se abría, el olor a café cubano recién colado, el murmullo del español hablado y las risas de los otros niños eran como Navidad. El niño besaba a todos sus tíos y tías y dejaba que la Abuela lo apretujara en su regazo. Sin embargo, su atención de inmediato se fijaba en la risa de los otros niños, en sus gritos y en las nuevas discusiones que lo impulsaban a escaparse de los brazos de su Abuela para unirse al juego.

Todos sus primos tenían hermanos, pero esto no era un problema para el niño, quien era el más joven de todos ellos. Lo supieran o no, él los adoptó como sus propios hermanos. Fue con ellos, y no en la escuela, donde aprendió a jugar a los juegos de su juventud: escondidos y cuatro esquinas, juegos que los padres atesoran porque les permiten alcanzar un momento de tranquilidad. Los primos podían hablar, jugar, pelear y bromear hasta tarde, hasta que el niño reconocía el sonido del llavero de su padre, como señal de que era hora de volver al exilio.

Pero, incluso en el exilio, el niño encontró un santuario para su cultura. Siempre hablaba en español con sus padres, con su Abuelita Elisa y con su Abuelito Pepe, los vecinos de al lado, quienes cuidaban de él mientras sus padres trabajaban en la joyería que tenían en Carol City. Sus abuelitos cubanos no eran abuelos de sangre, pero ellos ayudaron a criar al niño hasta que se convirtió en un adolescente. Cuando alguien le preguntaba acerca de sus abuelos, ellos eran los que venían a su mente: el alto, rubio de ojos azules, el Gallego Pepe, quien podía arreglar una regadera o hacer una silla y un juego de comedor de una tubería de PVC; y la suave y redonda Elisa, con su rostro amable y por risa un cacareo, quien le daba al niño las más suaves y rítmicas palmadas en la espalda cuando se abrazaban. En la televisión siempre estaba la telenovela o el noticiero de la noche en español. El niño se sentaba entre sus abuelitos con un café cubano aguado, comiendo crujientes galletas cubanas, sintiendo que estaba exactamente donde quería estar.

Cerca de la hora en que sus padres debían estar de vuelta de la joyería, el niño y el Abuelo Pepe se sentaban en el porche mirando el boulevard de cuatro carriles frente a su casa y contaban cuántos Volkswagen Escarabajo pasaban. Cada uno escogía un lado. Casi siempre uno de los carriles tenía indudablemente muchos más escarabajos que el otro. El niño le creía cuando el Abuelo bromeaba con que el fumigador estaba persiguiéndolos.

Cuando las luces del Chevy Nova de sus padres aparecían en la vereda, el niño besaba a su Abuelito, corría a besar a su Abuelita y guardaba la silla plegable donde había estado sentado —un lugar para todo y todo en su lugar, le recordaba siempre su Abuelito.

Luego de un baño rápido, el niño corría al cuarto de sus padres y abrazaba a su papá, recostado en el arco de su brazo. Cada noche, su padre tenía una nueva historia para dormir contada en español. A veces, eran las que el padre de su padre solía contarle, como una sobre tres perros que salvan a su maestro de un león con el que se tropezó en la pradera. (¿Habían leones en Cuba? El niño suspendía su incredulidad). Otras de las historias eran inventadas por su padre en la misma noche. Muchas veces el niño decía, “Papi, cuéntame otra vez la del loro que se fue en un largo viaje”, y su padre lo miraba totalmente confundido; una vez que la fábula salía de su boca, desaparecía y solamente era guardada en la memoria del niño.

Gran parte del tiempo, mientras estaban acostados en la oscuridad, su padre simplemente hablaba acerca de lo que era crecer en una finca en Cuba con sus diez hermanos. Hubo un momento en que, cuando niños, él y su hermano más joven, Ramón, se escabulleron a las casas de tabaco y se hicieron de un tabaco con un pie de largo. Se sentaron a la sombra de una mata de aguacate y fumaron hasta que se pusieron verdes y con ganas de vomitar. Tiempo después, cuando tenía catorce años, se fue solo a la ciudad con un carro lleno de tomates para venderlos. Le contó que si un pueblo estaba recargado de tomates, se iba en el tren y lo intentaba en otro pueblo; todo esto sin decirles a sus padres. Vendió todos los tomates en un día y permaneció allí el resto de la semana con parientes. El niño permanecía quieto al escuchar a su padre suspirar mientras le contaba cómo lo recibió su madre, con lágrimas en los ojos, cuando abrió la puerta de la pequeña finca la noche en que regresó.

Estas serían las noches que formarían al niño, las historias que él recordaría mejor. Cuando su padre contaba la historia de su vida, desde su crianza en la granja, hasta cómo terminaron los cinco hermanos en La Habana y cómo se convirtieron en los hermanos Frías de Marianao. Esa era la historia favorita de su padre, podía contarla no sólo en las noches, sino también cuando le enseñaba a jugar ajedrez (juego que aprendió en la cárcel). Ellos repasaban las historias cuando recogían toronjas o mangos de los árboles del patio. Su padre revivió su historia durante toda la infancia del niño. Todavía lo hace. Todavía anhela hacerlo.

El niño recordó un día que vio los juegos olímpicos, los cubanos se preparaban para boxear contra los estadounidenses. En esta pelea, él se debatía entre dos oponentes invencibles. Conocía a ambos como los rojos, blancos y azules. El niño era cubano y americano. Y no tenía ninguna respuesta.

—¿A quién le voy, Papi?

—Tú siempre tienes que apoyar a los Estados Unidos. Cuba es nuestra patria, pero este país nos ha dado todo —le dijo su padre. Durante la pelea, escuchó a su padre y a sus tíos hablar de Fidel Castro bajo los epítetos: Fidelijueputa... Fideldesgraciado... y el niño obtuvo su respuesta.

Cuando el niño se convirtió en un joven, contrastó su pasado y vio que su vida y sus experiencias no eran como las de los otros niños y niñas de la Escuela Primaria de Fairway, y tampoco como las de sus primos u otros niños cubanoamericanos que crecieron en el sur. Sus primos, y los otros de su generación, crecieron bajo lo que ellos imaginaron como las luces brillantes de La Pequeña Habana. A veces, sentía que ellos eran más cubanos que él. El joven veía aquellas luces desde la distancia como un niño, y sentía la separación. Como su padre, él también anhelaba.

En la universidad, aprendió sobre literatura, teatro y cultura, sobre la vida en los dormitorios y los conciertos al aire libre. Sin embargo, en las noches, todavía juraba ver las luces de La Pequeña Habana cuando veía el cielo del sur. Allí también había una chica y en ella estaba reflejada su atracción hacia la familia, hacia la cultura, su cultura. Desde cualquier perspectiva, ella era todo lo que es un hogar.

El joven se graduó y dedicó sus años de formación como periodista a viajar al sur como escritor deportivo. Su nueva vida le calzaba y aquella chica de la universidad accedió a ser su esposa. Estos jóvenes hicieron su propia vida lejos de casa, en Atlanta, a pesar de que cuando hablaban sobre visitar a sus familiares en el sur de la Florida, ellos hablaban de “ir a la casa”. Él anhelaba su cultura.

En los viajes a casa, ellos lo absorbían todo. Un día, estaban en la boda de alguno de sus primos. Al día siguiente, en la fiesta de cumpleaños del hijo de algún primo. O, tal vez, si todo salía bien, todos los primos se reunían para ir a la playa o jugar póker. Él seguía siendo el “chiquito”, todavía feliz por ser parte de este mundo. La abuela de su esposa le mandaba en su regreso para Atlanta una caja de pastelería cubana, pastelitos de queso y guayaba, su aroma llenaba toda la cabina del avión. Él y su mujer estaban reanimados, y no podían negar la atracción hacia el hogar.

Ese sentimiento tan difuso se cristalizaba en los ojos azul hielo de Elise, su primera hija, quien tomó el nombre de su Abuelita Elisa (en su época, una periodista más allá de su tiempo y la primera escritora que él había conocido). Cuando este joven miró a los ojos de su hija, supo cuál era el futuro para todos ellos. Seis meses más tarde, el joven se encontraba trabajando en las negociaciones para dejar el trabajo de seis años y volver a la casa. El llamado de la familia.

Para este joven, él sigue siendo el niño que reposaba sobre los brazos de su padre, soñando sobre Cuba.

Yo sigo siendo ese niño.

------------------------------

Mi teléfono celular suena justo después de las 10 de la mañana, como yo sabía que pasaría.

Es quién había pensado: la oficina.

Toda la noche, mi esposa y yo habíamos estado pegados a la televisión. Los presentadores leían y releían las noticias que llegaban esa tarde del lunes 1 de agosto de 2006 desde La Habana. Fidel Castro estaba gravemente enfermo, había sido operado y había pasado el control a su hermano, Raúl. Los expertos opinaban sobre el futuro de Cuba mientras esperaban señales del futuro del dictador. Las estaciones de noticias reproducían viejos extractos de Castro, tropezando y cayendo sobre su cara luego de un discurso hace unos años. Los exiliados cubanos y sus hijos llenaron las calles de La Pequeña Habana, alzando banderas cubanas y celebrando como si los Marlins hubiesen ganado otra Serie Mundial. La especulación promovía la especulación. El día se volvió noche. Mi televisión no descansó.

Y ahora, mi teléfono suena. A pesar de ser un periodista deportivo, sé que soy uno de los pocos en el grupo del The Palm Beach Post que habla español fluido, y ellos saben que además soy cubano. Yo sé por qué me llaman de la oficina, naturalmente, ellos quieren que yo escriba algún tipo de reacción en forma de artículo sobre la enfermedad de Castro, quizá bajar a la Calle Ocho y entrevistar a algunos viejos.

—Yo pensé que recibiría una llamada esta mañana —le digo a mi editor mientras manejo al banco, haciendo unas diligencias—. Déjame adivinar, quieres que baje a la Pequeña Habana.

—Queremos enviarte a Cuba —dice.

Silencio. En este momento, de mi parte.

—¿Aló? —dice.

—¿Estás jodiendo?

Mi jefe tiene un buen sentido del humor, pero no está bromeando.

Voy a Cuba.

Tengo que correr a la oficina, cerca de setenta millas al norte de mi casa en Pembroke Pines, para ser informado, equipado y provisto de efectivo suficiente para dos semanas y, junto con un fotógrafo, enviado a Cuba por doce días, me dice. Y salgo hoy. Domino el carro y rompo todos los límites de velocidad de vuelta a casa. Llamo a mi padre y sus palabras hacen eco en mi mente, “Llévame contigo... llévame contigo...”, mientras llamo a mi esposa para darle la noticia. Reímos, gritamos, la energía de nuestros nervios podía prender la ciudad.

—Este es tu libro —dice Christy, su voz de repente se vuelve solemne.

—Yo lo sé.

Debí de haber sonado como si no estuviese prestando atención.

—No, Lind —ella me llama Lind, diminutivo de lindo—, este... es... tu... libro.

“Este es mi libro”, digo en voz alta. Mi chica, mi musa, sus instintos nunca fallan.

Ella sabe lo que significa para mí. Para nosotros. Para todos nosotros.

—Estoy demasiado celosa, pero demasiado emocionada por ti. Ojalá pudiera ir contigo... Este es tu libro, Lind.

—Este es mi libro.

Hay un temblor, una vibración nerviosa en mi corazón.

Cierro mis ojos en el taxi mientras bajo por la Interestatal 95 camino al Aeropuerto Internacional de Miami. Trato de descansar después de una noche de cambios interminables. Pero este estremecimiento involuntario, este revoltijo en mis entrañas, me sacude a un incómodo estado de alerta. Así que me recuesto y volteo a ver el tráfico pasar, el cielo seguía en la penumbra, el camino iluminado por el rojo de las luces traseras de los autos y el brillo anaranjado de los postes. Casi todas las mañanas la interestatal es un desastre, cuatro carriles que marchan lentamente mientras la gente recorre el camino hacia el centro de Miami. Hoy, pasamos el tráfico —Miami es una ciudad que se levanta tarde— y siento cada vez más como si estuviera sentado en el carro de una montaña rusa mientras el clack, clack, clack es el preámbulo de un camino empinado hacia una caída inevitable. No hay frenos, no hay vuelta atrás, cierro mis ojos y respiro.

¿Cómo lucirá exactamente una celda en una cárcel cubana? Cuando cierro mis ojos, la imagen insiste en formarse. Tengo una caricatura en mi cabeza. Paredes húmedas hechas con grandes bloques de piedra y cubiertas por una capa de moho, como si fuera parte del calabozo de un castillo. En lo alto del muro hay una ventana pequeña, aproximadamente del ancho de un bloque de hormigón, por la cual sólo se puede ver el gris del cielo nublado entre los barrotes oxidados. Adentro estoy yo, sentado en el piso duro y frío, vestido con pantalones kaki y un pulóver carmelita con rayas. Por cuánto tiempo, no se sabe. Hago un esfuerzo para que mis ojos permanezcan abiertos y así controlar mis pensamientos. No tiene sentido. Yo soy periodista y a fin de cuentas un ciudadano americano. El gobierno cubano no querría comenzar un evento internacional —Elián en reversa— reteniendo a un reportero en contra de su voluntad. Me digo esto a mí mismo una y otra vez; no es mucho consuelo. No hay manera de saber cómo voy a ser recibido. Si seré descubierto, o si, después de todo, realmente llegaré a pisar suelo cubano.

Trato de ignorar mi temblor y concentrarme en lo que hago. Caminar hacia la terminal, chequearme en el mostrador, dirigirme hacia las puertas internacionales. Lo hago de nuevo, pero no como hace una semana, lo hago de manera mecánica, tratando de desconectarme de la conversación que mi mente tiene conmigo mismo: tú nunca vas a llegar, no lo hiciste la última vez, tampoco lo harás esta.

En la puerta tengo tiempo de sobra, veo a mi alrededor las filas de sillas azules con los brazos cromados, mientras algunos pasajeros se retuercen para estar lo suficientemente cómodos, cerrar sus ojos y pretender dormir. Intento unirme a ellos, pero la luz, las sillas y el frío, sobre todo el aire frío, me obligan a estar despierto. Examino a los otros pasajeros para mantener mi mente ocupada. Estos viajeros no son los habituales hombres de negocios que madrugan, que se desplazan por medio del transporte aéreo a sus trabajos llevando maletines de cuero y bolsos de computadoras con ruedas. La mayoría son adultos, vestidos de la forma que uno espera ver en las calles de La Pequeña Habana a los refugiados recién llegados. Unos pocos niños van en el vuelo y el cuarto está tan silencioso como una biblioteca. Dos hombres y una mujer que viajan juntos llaman mi atención mientras busco una posición más cómoda.

De soslayo, observo a uno de los hombres, que a mi parecer ronda los cuarenta años. Viste unos pantalones de mezclilla azul oscuro, zapatos deportivos blancos y una playera FUBU metida en el pantalón. Da el aire de un hombre relativamente joven, a pesar de que su rostro aparenta mucha más edad. Unas arrugas cruzan su frente y su piel parece curtida y bronceada. Es rechoncho, con hombros anchos y una barriga redonda que presiona su playera. Viaja con otro hombre que luce menor que él y que viste con unos pantalones Tommy Hilfiger de mezclilla negra con algunas manchas claras, zapatos blancos y una camisa negra. Tiene un brazalete y una cadena de oro con una medalla de la Virgen de la Caridad colgando afuera de la camisa. Esta aparición mariana es la santa patrona de los cubanos, y todavía tiene un monumento en la ciudad de Santiago de Cuba, en la punta más oriental de la isla. Los cubanos en Miami han reproducido en Coral Gables una gruta para ella, cerca del agua. La mujer que viaja con estos hombres viste una blusa beige de corte bajo con unos pantalones negros ajustados. Los brazaletes de oro en su brazo tintinean mientras la mujer traslada artículos de una bolsa plástica blanca a una bolsa de papel grande de Macy’s. Yo sé por qué todos ellos están en este vuelo.

Son cubanos, seguramente inmigrantes recientes, que van a casa a visitar a sus familiares. La terminal está llena de ellos. Yo me pregunto si también tiemblan por dentro. ¿A ellos les importará que lo que están haciendo sea ilegal, que el gobierno de los Estados Unidos pueda caerles encima por tratar de viajar a Cuba a través de otro país? Yo trato de imaginarme en este vuelo a mi primo Jorge, desesperado porque solamente tiene permiso de regresar legalmente una vez cada tres años a ver a su madre, mi tía Sofía. ¿Será eso suficiente? Esa determinación arbitraria de cuánto contacto basta para satisfacer el amor de una madre. Que esta puerta esté llena desde tan temprano demuestra que no.

Una agente avisa en español que nuestro vuelo está abordando. Gruño, al mismo tiempo que me levanto de mi asiento para tomar mis maletas y hacer la cola. A mi alrededor, los demás también recogen sus maletas, algunos de ellos con grandes maletines en los que el contenido pelea contra las paredes de nailon en unos ángulos extraños. Un golpe y un sonido hace que muchos de nosotros volteemos a ver a la mujer que había estado observando: sus bolsas se le han desgarrado dejando caer todo su contenido sobre la alfombra. Un robot de plástico, color cromo; juegos de mesa; un guante de béisbol y muchas camisas para niños dobladas pero todavía en sus ganchos. El hombre con el rostro curtido deja la gran bolsa de Macy’s llena de camisas y jeans y ayuda a la mujer a recoger las cosas. El Vuelo de Caridad no oficial de Miami a la Habana, vía Cancún, México, está embarcando, y mis compañeros de vuelo están cargados de paquetes de asistencia. Dentro del avión empujan, pliegan y fuerzan sus equipajes de mano en los compartimientos superiores.

Mientras acomodo mis pertenencias minuciosamente empacadas, me pregunto si estas me harán sobresalir demasiado. Los otros visitantes, aquellos que vienen cargados con dólares y suministros, son exactamente lo que el gobierno cubano quiere. Pero ¿qué harían ellos conmigo, un periodista extranjero, no registrado, divagando por la isla, especialmente en un momento como éste, con Cuba en alerta máxima luego de que su líder de cuarenta y siete años ha cedido el mando por primera vez? Un pasajero dirigiéndose a su asiento finalmente me fuerza a moverme. Me doy cuenta de que había estado paralizado en el pasillo, perdido otra vez en la conversación que mi mente no podía parar de tener conmigo mismo.

Me acomodo y miro hacia afuera de la ventana, a un sol naciente que proyecta un cálido resplandor entre rojo y naranja. La aeromoza está leyendo las normas de seguridad, primero en español y luego en un inglés bastante acentuado, pero yo le presto poca atención. Como siempre hago al despegar, cierro mis ojos y rezo, mientras retumbamos por la pista. Rezo haber hecho al menos alguna contribución positiva al mundo. Rezo para que mis hijos recuerden que los amo. Rezo hasta que el avión se eleva y mi mente para de imaginarse escenas de choques. También comienzo a rezar para que Dios me deje pisar suelo cubano, pero yo mismo me detengo. El Todopoderoso no toma peticiones, yo sé, porque rezar no me ayudó la última vez que estuve en este mismo vuelo. Un timbre en la cabina anuncia que hemos alcanzado la altitud de vuelo, y me doy cuenta de que el temblor de mi interior ha sido sustituido por una indiferencia maquinal.

No voy a hacerme ilusiones, no de nuevo.

Mientras mi mente trata de reprenderse más y más fuerte, yo no puedo sino escucharla recordando mi última decepción.

------------------------------

Hace menos de una semana, un día después del anuncio de Fidel Castro, yo estaba camino a Cuba, vía Cancún, con otros tres periodistas de The Palm Beach Post.

El mismo día que me dijeron que iba a Cuba, corrí, ida y vuelta, desde Pembroke Pine a Palm Beach para tomar un vuelo a las 4 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami, un trayecto de unas ciento cincuenta millas. Mi esposa comenzó a empacar por mí, sabiendo que yo estaba en el límite. Cuando mis padres llamaron, les dije rápidamente qué necesitaba: le pedí a mi padre que escribiera los nombres de las personas que él conocía en Cuba y de las que pudiese tener un teléfono o una dirección. También le pedí que escribiera los nombres y las direcciones de los siete negocios que él y mis tíos habían tenido porque planeaba visitarlos. Y le pedí a mi madre que escribiera el número de su hermana, mi tía Sofía, mi familiar vivo más cercano en Cuba.

Cuando llegué a la casa desde el periódico, dos horas antes de mi vuelo, el Ford Escort azul de mis padres ya estaba parqueado al frente. Mi casa es una pequeña propiedad estilo hacienda color amarillo pálido y con un frente de ladrillo. El aroma a café cubano llenaba el aire, y mis padres, sentados en el sofá, comenzaron a pararse cuando yo pasaba la puerta. Pero tan apresurado estaba para terminar de empacar que ni llegué a hacer contacto visual con ellos.

—¿Me escribieron la información que les pedí? —grité desde el cuarto.

—La tenemos aquí, Papo —respondió mi madre.

No había mucho tiempo para profundizar en ese momento. Tiré la ropa que creí que podría necesitar en mi equipaje. Yo sé que la gente va a Cuba sin nada suntuoso, por lo que empaqué esencialmente playeras, shorts y un par de pulóveres. Rodé hacía la sala con mis maletas para encontrarme a mis padres y a mi esposa de pie, uno al lado del otro. Por primera vez me permití sentir el latido de mi corazón, latía mientras nos mirábamos con una sonrisa de complicidad.

Mi padre y mi madre me entregaron tres trozos de papel. En uno, mi padre me escribió unas instrucciones: pregunta por la vieja novia de Felipe, Alina, que vive cerca de la plaza en Marianao, donde estaban los tres negocios más importantes. Pídele que te lleve a ver a nuestro primo Mario, a mi amigo Miguel y a Rosita, que solía trabajar para nosotros.

—¿La vieja novia de Felipe? Papi, ¿estás seguro?

Ella es como de la familia, dijo, y ella conoce todos los nombres y sitios viejos. No había tiempo para discutir, tampoco para dejar salir las inseguridades. Mientras abrazaba a mi madre, pude sentir su rigidez mientras trataba de aguantar sus lágrimas.

—No te preocupes, Mami, yo me puedo cuidar.

Ella asintió sin decir una palabra, luego tragó fuerte. Me dijo que ya había llamado a mi primo Jorge, quien casualmente estaba en Cuba visitando a su madre, mi tía Sofía. Ya le había dicho que yo era su responsabilidad. Puedo estar seguro de que mi madre no descansará hasta mi regreso.

—Iris, suficiente, él sabe cómo cuidarse —le dijo mi padre en un esfuerzo por bajar la tensión. Nos abrazamos fuerte, nos dimos un beso en la mejilla y nos dimos un apretón de manos. Mientras tomaba mi mano me miró.

—Coño, Papo, vas a visitar mi Patria —dijo.

La mirada en sus ojos fue la misma que el día que me vio partiendo para la universidad, como si él supiese algo que yo no sabía, que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que yo todavía no podía comprender.

—Yo te traigo una botella de ron, viejo.

Me volteé hacía Christy y la abracé por un segundo, como si estuviésemos sólo los dos en el cuarto.

Esa tarde, aterricé en Cancún con otro grupo de reporteros y fotógrafos de mi periódico, compré un billete para La Habana y pasé la noche en el hotel esperando mi vuelo en la mañana. Desde el cuarto, resolví cómo hacer llamadas de larga distancia a Cuba para hablar con mi tía Sofía. Ella sonaba exactamente como la recordaba: su tono de voz alto y un poco estridente, como un instrumento sonoro un poco fuera de tono. Por su entonación, puedo decir que estaba sonriendo.

—Tu mamá ya llamó para acá y está muy nerviosa. Pero yo le dije que no se preocupara. Nosotros te vamos a cuidar —dijo, y la abracé con mi voz.

—Estoy loco por verte, tía. Mañana estaremos mucho más cerca.

En la mañana llegó la noticia de que en Cuba habían cerrado las puertas a los periodistas que llegaban al país. Un grupo de nuestros reporteros fue detenido la noche antes de ser enviados de regreso junto con otros reporteros de otras organizaciones. Nunca los vimos. Nuestros jefes decidieron que dos de nosotros debíamos seguir y los otros dos volver al Sur de la Florida; entre esos últimos estaba yo.

Llamé a mi tía Sofía para darle la noticia.

—Dios sabe por qué hace las cosas —me dijo. Yo no estoy totalmente seguro de que esos sean los planes de Dios.

Al poco tiempo, estábamos de vuelta en el aeropuerto de Cancún, mis colegas yendo hacia La Habana y yo a Miami. Podía haber jurado que vi la silueta de una isla a la distancia, mientras el avión sobrevolaba el Caribe. Puede que no haya sido Cuba, pero no importaba. Presioné mi mano sobre la ventana y descansé mi frente contra el vidrio, preguntándome si eso sería lo más cerca que alguna vez iba a llegar a estar.

------------------------------

Tres timbres me liberan de las garras de mi mente y me traen de vuelta a la cabina, donde la hora y media de vuelo está casi concluida, mientras el avión se aproxima a suelo mexicano. Dentro de poco estaremos aterrizando en Cancún.

Al seguir las instrucciones hacia inmigración, hago un giro equivocado en la terminal y escucho a alguien que me dice:

—Oye, mi sangre, mi hermano, es por acá.

Volteo y veo al hombre con la cara curtida sonriendo y señalándome el camino correcto. Evidentemente, él y sus acompañantes habían hecho este viaje antes. Los sigo a través del aeropuerto hacia la venta de boletos, donde compro mi segundo billete en una semana, con destino a La Habana. Luego pago la visa de $25 dólares en efectivo no reembolsables que van al gobierno cubano.

Mientras espero el vuelo, tengo aproximadamente dos horas que me dan tiempo para pensar en todos los posibles escenarios que pueden armarse. Pero apenas me puedo concentrar, puesto que la correa para guardar el dinero que tengo atada a mi cintura, lo más pesado de todo mi equipaje, está demasiado apretada. Me encierro en un cubículo del baño para poder desabrochar la correa de nailon beige, la cual me había dejado unas marcas rojas en mi cadera y justo debajo de mi ombligo. Llevo 9.990 dólares americanos en billetes de 10, 20 y 50. Las tarjetas de crédito americanas no son aceptadas en Cuba. Tampoco los cheques de viajero, y los billetes de 100 son vistos de forma sospechosa. La única forma de pagar es en dinero constante y sonante. Me pregunto si así se siente manejar un carro blindado. Divido el dinero, guardo una parte en mi morral, otra en mi bolsillo, otra en mi cartera y el resto en la correa. Nadie más podría notar la ligera protuberancia que me hace sentir como si fuese radioactivo, como si todo el mundo pudiera ver el brillo debajo de mis pantalones. Lo tengo que dejar ir, dejar ir de mi mente antes de llegar a Cuba.

Muchas personas me dijeron que es bueno llevar pequeños obsequios para darles a las personas que conozca en Cuba, pero no estaba seguro acerca de lo que debía comprar. Una caja de carros de juguetes en una tienda del duty-free llama mi atención, me puedo imaginar regalándoselos a un niño pequeño. Lleno mi mano de unas plumas de souvenir con la palabra “Cancún” escrita en ellas, me servirán para dos propósitos: puesto que se suponía que no era un periodista, no llevaba ninguna pluma ni papel.

Cuando llaman al vuelo hacia La Habana, el revoltijo en mis entrañas cobra vida. Intento escuchar las voces dentro de mí, la conversación interminable dando vueltas en mi cabeza, y me doy cuenta de que se ha ido silenciosamente. Esto es nuevo. En cambio, la conversación ha sido remplazada por el sonido de un latido efusivo que reconozco como el latido acelerado de mi corazón. Yo no quiero que se desmorone de nuevo. Después de todo, podría ser detenido en la inmigración de La Habana, podría ser enviado de regreso, sin nunca haber pisado suelo cubano. Esa sería la frustración más grande que podría soportar. Pero es muy tarde. Una pequeña herida me dice que me he comido las uñas muy rápido. Mis manos están frías y sudorosas.

Los cuarenta y cinco minutos de vuelo son borrosos, el avión asciende y desciende antes de que yo pueda prepararme.

Miro hacia fuera de la ventana y la veo.

Cuba.

El océano azul profundo se ha convertido en turquesa, un mar verde azulado, la arena blanca rápidamente se convierte en vegetación mientras volamos hacia el este de la isla. Se ve como un sembrado grande y vacío, la tierra es roja, como el infield de un diamante de béisbol, me recuerda las montañas de arcilla de Georgia.

El paisaje comienza a cambiar, ahora el terreno está cubierto de casas y concreto. Luce como cuando volé a San José de Costa Rica, donde los edificios se extendían con el curso natural del terreno y no en una cuadrícula organizada y planificada. Este es un país viejo, una ciudad colonial, un lugar histórico; sé que hemos cruzado La Habana.

La vegetación se abre para darle lugar al Aeropuerto Internacional José Martí. El motor suena, el suelo se acerca y yo comienzo a rezar de nuevo mientras anticipo el retumbar de las ruedas tocando el piso. Rebotamos y rebotamos contra la pista. Estamos en Cuba, lo sé, pero el aire de la cabina sigue siendo mexicano, yo sólo espero llenar mis pulmones con mi primera bocanada cubana. El avión rueda hacia la terminal y el personal de tierra viene a encontrarse con nosotros. Están vestidos con uniformes verde-grisáceos; militares cubanos. Inmediatamente siento un vacío en mi estómago cuando el avión rechina al detenerse. Nos conducen por medio de las mangas de abordaje hacia inmigración, trato de ignorar la debilidad en mis piernas empujándolas hacia delante. Hay afiches dándonos la bienvenida a Cuba: una mujer de piel negra con largas sayas, saltando, y un hombre de piel caramelo con ojos azul-verdoso tocando bongó. La mayoría de los cubanos que yo había conocido eran estilo europeo y yo me preguntaba cómo lucirían los hombres del campo. Una isla llena de cubanos, todos compartiendo el mismo dialecto en español. Es entonces cuando veo las filas y los guardias: entre el suelo cubano y yo estaban los agentes de inmigración.

El resto del aeropuerto está amurallado y hay un par de agentes parados en cada uno de los diez cubículos. Un soldado uniformado me llama hacia uno de los puestos. Siento cómo se resbala el maletín de mis manos sudorosas.

Llego a un mostrador que me separa de un hombre y una mujer jóvenes, quienes parecen tener casi treinta años, vestidos con uniforme militar. La mujer está sentada en la computadora. Desde arriba, una cámara de video está colocada frente a mí, la permanente luz roja indica que está viva y que me está examinando. Puedo escuchar cómo mi corazón pasa de latir a golpear. Limpio mis manos en el pantalón para darles mi pasaporte y sonrío. Sonríe, me digo a mí mismo.

Él no está sonriendo.

Tampoco ella.

Cuando ve el pasaporte americano color azul, inmediatamente sus ojos se fijan en mí. Lo veo revisando una y otra vez mi nombre y fecha de nacimiento: Miami, Florida.

—Carlos Frías —dice, arrastrando de forma exagerada las erres, pronunciando cada sílaba—. ¿Habla español?

Su mirada desconfiada salta del pasaporte hacia mí varias veces. Por días me pregunté qué debía decir en este momento, pero ahora no sé qué responder. Mi primo Jorge dijo que yo sólo debía fingir ser americano. Habla con ellos en inglés todo el tiempo. Sepárate lo más que puedas de ser un cubanoamericano de Miami.

—Sí, hablo español, digo finalmente, incapaz de fingir.

—¿Por qué ha venido a Cuba? —pregunta.

—He venido para conocer el país.

—¿A conocer el país? —dice, arrugando su cara tal como si le hubiese dicho en ese momento que dos más dos es igual a cinco. Mira mi pasaporte y luego a mí, repite esta acción varias veces. No sé si llenar el silencio.

—Bueno, yo, ejem, tengo algunos familiares lejanos que quisiera conocer. Están en La Habana —improviso.

—Entonces, no está aquí para conocer el país. Está aquí para conocer La Habana —dice lacónicamente.

—Hum, ok, claro, bueno supongo que estoy aquí para conocer La Habana.

De nuevo mira mi pasaporte y luego a mí. Le susurra algo a la mujer rubia sentada junto a él. Ella busca información en su computadora, sus ojos color café están sobre una pantalla que yo no puedo ver, me pregunto si ellos pueden ver la sangre vibrando en mi cuello. ¿Está mi camisa moviéndose visiblemente? Dios mío, y si ellos me revisan y consiguen todo el efectivo ¿qué van a decir? Un cubanoamericano, nacido en los Estados Unidos, viniendo a Cuba luego del reciente anuncio de la enfermedad de Fidel Castro, con diez mil dólares atados a su cintura. ¡Dios, van a pensar que soy un espía! Miro hacia la puerta cerrada que está a mi izquierda y me pregunto si lograré pasar hacia el otro lado o si incluso quiero pasar hacia el otro lado, pues una parte de mi solo quiere volver al avión.

—¿Y cuál es su trabajo en los Estados Unidos? —dice, mirando de mi pasaporte hacia mí una y otra vez.

Atrapado, mi mente revive para decirme:

—Comento deportes.

Eso es todo. El momento de la verdad. Si él piensa que estoy aquí como periodista, todo se cae. Yo decidí decir que específicamente comentaba sobre deportes, sin decir que pertenezco a un periódico o darle información que me pudiese identificar como reportero. Pero si me preguntan específicamente, no voy a mentir.

—Ah —dice, mirando fijamente la foto del pasaporte y frunciendo el seño—. ¿Para televisión? —dice, mirando de nuevo del pasaporte a mí en repetidas ocasiones.

—No, no para televisión.

—¿Radio? —sigue repitiendo la misma secuencia de mirar el pasaporte y mi rostro una y otra vez.

—No, no para la radio.

—¿Entonces? —Suena impaciente.

—Yo escribo... para diferentes publicaciones sobre béisbol, basquetbol, fútbol americano. Todos los deportes, realmente.

Toma un momento para que una sonrisa se forme en su rostro.

—Suena como un trabajo bastante divertido —dice.

Agarra un sello y —¡Bam-bam! ¡Bam-bam! ¡Bam-bam!— sella la visa. Él sabe las instrucciones, estampar la visa, no el pasaporte. De esta forma, no hay evidencia de que yo haya alguna vez visitado Cuba. Los golpes me sobresaltan y la puerta de al lado comienza a zumbar.

—Continúe —dice. Y la puerta a mi izquierda se abre.

Lo logré. ¿Lo habré hecho? No puedo pensar, trato de no apresurarme, pero mi mente gira, gira y gira. Ahora tengo que esperar mi maleta en la estúpida correa del equipaje. Siento que en cualquier momento alguien me va a llamar de algún cuarto y me va a decir que ha sido... un error. Y en vez de salir de aquí, estoy aquí, esperando, esperando una maleta que no llega, mientras hay agentes vestidos de gris en todo mi alrededor. No puedo pensar claramente, trato de mirar fijamente el piso. Vamos, vamos. Mi maleta es una de las primeras en salir, la tomo rápido, muy rápido, calma, calma, me digo a mí mismo, mientras desciendo mi ritmo y me dirijo a la salida con mi mente todavía revuelta.

------------------------------

Hace calor en el lobby del aeropuerto. Si existe algún aire acondicionado, no está funcionando, colas de personas están esperando en una rampa en inmigración, escucho gritos de emoción de los familiares en Cuba que esperan en el otro lado. Todos ellos están sonriendo. Me doy cuenta de que yo también estoy sonriendo, a pesar de que todavía siento mi corazón como si fuera a estallar.

Aún no estoy a gusto. Todavía estoy muy cerca de muchos cubanos vestidos con uniforme militar moviéndose a través de la terminal. Encontré un puesto de cambio para cambiar $500, recibí 410 pesos cubanos convertibles, después de la carga de impuestos. En la acera del aeropuerto, un hombre vestido con un uniforme azul llama a un taxi para mí. De una fila de carros, un taxi de plaza amarillo y negro se detiene. Es un Lada ruso que luce como el tipo de carros que un niño de diez años dibujaría en una clase de arte, un carro genérico, por así decirlo. Le pido al chofer que me lleve al Hotel Plaza, en La Habana Vieja, me lo sugirió un amigo por ser tanto histórico, como un edificio remodelado y céntrico con respecto a la ciudad.

El Lada arranca con un zumbido nasal y partimos. Las ventanas están abiertas, poso mi brazo derecho en el borde mientras el viento desordena mi pelo, el chofer y yo nos mantenemos callados mientras el Lada levanta un gran polvo beige-grisáceo sobre un camino escarpado y angosto y me encuentro ahora tratando de reconocer una tierra que siento ya debería conocer. Sin embargo, todo detalle es nuevo y dejo que ellos me pinten la imagen. El olor a diesel humea en el aire mezclado con la tierra del país rico en metales. De inmediato, un insoportable brillo calienta mi brazo descubierto y refleja una inmensidad verde que se extiende en todas las direcciones. El aire espeso con la humedad me envuelve en una fina capa de transpiración mientras la brisa me cubre, cierro mis ojos y dejo que sople a través y sobre mí. Luego escucho cómo el chofer introduce una cinta en un reproductor, reconozco la canción... “How can we be lovers if we can’t be friends, how can we start over when the fighting never ends...”.

—¿Es ese Michael Bolton?

Sí, me contesta, volteando por un segundo para mostrarme su emoción a través de unas cejas arqueadas. Oh, cómo ama la música estadounidense, dice. Este tipo de música es suave y agradable para los viajes largos, agrega. Tuvimos un recorrido de veinte a treinta minutos hacia la ciudad. En casa él prefiere The Police o Van Halen o Black Sabbath y ama totalmente a Ozzy Osbourne, algo con un poco más de picante.

— Debería ver mi colección de cintas en la casa —dice.

Pero recientemente sus cintas se mezclan con las grabaciones piratas de reggaeton, hip-hop y rap de su hijo adolescente. Él simplemente no puede soportar ese tipo de cosas.

— A él no le gusta Ozzie, ¿puede creerlo? Yo no sé qué le pasa a ese muchacho —dice echando un vistazo hacia atrás a través del retrovisor y negando con su cabeza.

Mientras manejamos al este y nos acercamos a la ciudad de La Habana, dejamos atrás la exuberancia del campo.

—¿Quién vive aquí? —le pregunto al chofer cada tanto, tratando de entender los barrios, mientras pasamos a través de ellos, ya sean barrios de la clase obrera o de clase alta.

—Sólo gente normal —me dice siempre—. Gente trabajadora.

Descendemos por calles estrechas, el polvo se levanta en el aire, entre edificios altos con escaleras de incendio oxidadas colgando de las paredes como retorcidos dedos metálicos. Las paredes de los edificios están agrietadas y les faltan pedazos de concreto. Las fisuras abarcan la altura de algunos edificios, tienen manchas negras como de moho y otras del color del óxido goteando por los costados. Desde las escaleras de incendio y los balcones la ropa recién lavada se ondea con la brisa, y me doy cuenta de que aquí son todos de la clase obrera.

El tráfico se va formando y estoy cada vez más abrumado por el olor a diesel. Mientras nos acercamos al centro de la Habana Vieja hay un hormiguero de actividad: autobuses, Ladas y carros estadounidenses de los años cincuenta. La gente llena las aceras, cruzando las calles bajo el sol de media tarde. Rodeamos un parque donde la gente está reunida, sentada en las bancas de concreto y haciendo filas hacia una blanca y gran estatua del padre de la independencia cubana, José Martí, “el poeta”, como lo llaman los cubanos. Su brazo derecho se levanta hacia el sol y una muchedumbre está esculpida debajo. Alrededor del parque hay un par de hoteles. Nos detenemos en una esquina enfrente del Plaza.

El hotel donde me alojo fue pintado recientemente, no es como uno de esos edificios de las calles de atrás. En la entrada pusieron nuevas tejas moteadas de color durazno y el interior me recuerda a una casa adornada del Viejo Sur: pequeñas baldosas octagonales color pastel forman diseños complejos en el piso, columnas estriadas se levantan hasta un conjunto de molduras de yeso en el techo; es la clase de trabajo intenso y detallado que esperas ver en el viejo continente.

Me registro en la parte delantera del hotel y me piden mi pasaporte, quieren saber por cuánto tiempo me estaré alojando, pues cada día debe ser pagado por adelantado y en efectivo. Comencé con cuatro noches. Subo dos pisos en un ruidoso ascensor y las puertas rechinan y tiemblan cuando se abren. Al final del pasillo se encuentra mi habitación sencilla de unos diez pies por diez, con una cama, un par de mesitas de noche negras y un televisor en una mesa al frente de la cama. Un vitral que va desde el piso al techo y que claramente se ha roto y ha sido reparado en varias oportunidades deja que se filtre la luz natural. La puerta se cierra de golpe detrás de mí, y es aquello que falta lo que finalmente me deja exhalar: ruido. Me tiro sobre la cama desordenando las gastadas sábanas rosadas y me quedo observando el techo de quince pies. Siento un zumbido en mis piernas, como si todavía se estuvieran moviendo, y el sonido de mi único pensamiento parece producir eco en la acogedora habitación:

Lo logré.

Levanto el teléfono de la mesa de noche y de inmediato comienza a sonar; un operador me contesta y dice que debo tomar mis llamadas desde el lobby del hotel. Debo llamar a la oficina, a mi esposa, a mis padres y a mi familia aquí en Cuba, y sé que debo estar preparado. Hemos escuchado historias sobre llamadas que son intervenidas e incluso cuando llame a mi hogar debo tener cuidado de no revelar lo que realmente estoy haciendo aquí.

Antes de que todo comience, antes de tener que referirme a Castro con mis jefes en la oficina como “el cumpleañero” en vistas de que estará cumpliendo ochenta años en cuatro días, solo quiero descansar aquí un poco más y respirar; respirar el frío del aire acondicionado que se encuentra en la ventana; respirar despacio y profundo, y no puedo hacer más que sonreír al respirar el aire de Cuba.

------------------------------

Doy un paso afuera del hotel y el sol parece una lonja en el horizonte. Sin embargo, las calles están igual de llenas mientras las lámparas de la calle comienzan a destellar su luz de sodio anaranjada. Esta ciudad continúa moviéndose sin detenerse por el anochecer. Mi estómago comienza a rugir de hambre, así que decido caminar por las calles para percibir el ambiente y encontrar un lugar donde comer. Camino a través del parque con la estatua de Martí, el Parque Central; las parejas se sientan muy juntas en las bancas blancas de mármol en la casi oscuridad, un par de hombres jóvenes les silban a dos mujeres, que no parecen pasar los dieciséis años, que van caminando cerca de mí vistiendo unos pantalones cortos ajustados, chancletas y unos pequeños tops desiguales. El mundo está igual de vivo tanto de día como de noche, sus escenas iluminadas por grupos de gente aglomerada, como apuntando una linterna en la oscuridad. Paso una fila de personas, una multitud en realidad, fácilmente más de quinientas personas esperando afuera de un cine, algunos sentados en la acera, otros recostados en la pared del cine, charlando en la oscuridad. Es una película local sobre la vida del cantante cubano Beny Moré y “es malísima” me contesta una persona a la que le pregunto, “pero es mejor que quedarse trancado en la casa”.

Sigo las luces ya que hay pocas y ellas me conducen a la calle Obispo, un callejón embellecido para los turistas. Han reparado el camino adoquinado y los edificios de cada esquina, los han vuelto a pintar y han reabierto tiendas donde aceptan dólares y euros. El largo callejón conduce hacia el famoso rompeolas del Malecón, y me siento tentado a caminar toda su extensión mientras una salsa se logra oír desde las ventanas y la puerta abierta de un club de jazz cubano. Estoy muy cansado y muy aturdido por el hambre y el remolino del hipnótico sonido del español cubano hablado en cada esquina. Es como el canto de una sirena y me siento ebrio con el nuevo entorno, como un millón de voces hermosas hablando al mismo tiempo y soy incapaz de descifrar las palabras.

Cuando me encuentro de regreso en la boca de Obispo, en frente de un restaurante llamado El Floridita, sé que es aquí donde debo quedarme. Una cubana, compañera de trabajo en The Post, quien estaba en una oficina en La Habana, me pidió hacer una cosa por ella para que pudiera vivir Cuba a través de mí: tomarme un daiquirí en El Floridita. Es aquí donde la bebida se inventó y fue además la guarida favorita de Ernest Hemingway; no puedo resistirme al impulso de una promesa y de la prosa.

Dentro, una banda cubana toca una melodía de jazz afrocubano: “A mí me gusta que baile Marieta...” la banda canta mientras uno toca las congas, uno el bajo y otro la trompeta. La vocalista líder, una mujer cubana delgada pero con curvas, de piel color café quemado, se mueve con el ritmo, cantando con una voz melodiosa y ahumada. Me siento en una mesa delante del bar, de manera que pueda empaparme de la música mientras como.

El restaurante está lleno de turistas, es uno de un puñado de lugares que fueron renovados en la última década para atraerlos, escucho hablar a un argentino en un costado del bar. Una mesa de europeos brindan con cocteles a mi derecha. Los únicos cubanos que se encuentran en El Floridita están tocando en la banda o están sirviendo tragos. Cortinas lujosas de terciopelo rojo y un papel tapiz cubre las ventanas y las paredes, un asiento recién tapizado se extiende hasta la espalda; en una esquina, se levanta una estatua de bronce de tamaño real de Hemingway, y tomo una foto para dos jóvenes argentinos.

La queja de mi estómago me dirige inmediatamente a observar el menú, pero cuando lo abro noto que no hay ninguno de los platos familiares que esperaba ver. Hay, sin embargo, diferentes tipos de pizza, más no comida cubana, ninguno de los platos típicos como la “ropa vieja”, estofado, carne mechada o arroz con pollo, los platos que mami me hacía cuando era pequeño, la comida que define una cultura.

Sin embargo, hay un plato que se destaca: el sándwich cubano. Mi estómago parece sanar de alivio, de pequeño, cuando solía ir a la joyería de mis padres todos los días durante el verano, siempre ordenaba un sándwich cubano en la panadería de la esquina. Es el almuerzo esencial cubano: una deliciosa rebanada de jamón dulce, lomo de cerdo asado, queso suizo, pepinillos y mostaza y mayonesa en un pan suave, tostado en tostadora. Pero se destaca por otra razón.

Cuando una prima de mi esposa emigró de Cuba ocho años atrás, salieron esa misma noche a un local nocturno cubano ubicado en Miami llamado Río Crystal, donde hacen unos muy buenos sándwiches de bistec. Mi cuñado bromeó diciendo que ella debería ordenar un sándwich cubano, suponiendo que ella estaría harta de ellos, pero ella lo miró con curiosidad.

—¿Sándwich cubano? ¿Qué es eso? —preguntó.

En toda su vida en Cuba, jamás había probado ese sándwich, tampoco había oído hablar de ellos. Esta parte de Cuba no existe de este lado para cubanos normales, jamón y lomo de cerdo asado es un lujo y tenerlos todos juntos como allá sería inimaginable. Nuestra comida y nuestra cultura siempre me han parecido muy complicadas, era lo único que esperaba que fuera familiar, pero estoy aprendiendo que la cultura que conozco puede que exista solo del otro lado del Estrecho de Florida.

Ordeno el sándwich cubano con actitud desafiante y degusto lentamente mi daiquirí, mientras la banda toca en esta, mi primera noche en la tierra de mis padres.

Una cálida y espesa brisa se mezcla con el aroma del mar por la terraza del techo del Hotel Plaza, haciendo volar las servilletas de las mesas y desordenando el pelo de los turistas que disfrutan del desayuno. El aire salado aumenta la anticipación en mi paladar, mientras preparo un experimento con una selección de frutas tropicales que separé en platos distintos frente a mí. Frutabomba, mango, mamey, son, en cierta medida, frutas exóticas, pero no para el niño que se crió con ellas creciendo en su jardín, el orgullo de la cosecha de un agricultor cubano plantando semillas de su infancia en suelo norteamericano.

Devoraba esas frutas con tanto gusto, mi padre lo hacía, que yo siempre estaba sorprendido al escuchar cómo anhelaba esas frutas que se dan en su tierra natal y yo siempre me pregunté si algún día podría notar la diferencia. Escojo deliberadamente los pedazos de fruta que brillan debido a su jugo y mantengo cada pedazo en mi boca para así compararlo con el cultivo de mi padre, suavemente aspiro el aire para dejar que los sabores se mezclen como si se tratara de un vino fino. El mango amarillo canario es suave y firme, ácido y no fibroso como algunas pobres variedades; la frutabomba es roja-anaranjada como el atardecer, es dulce, y dentro la pulpa es tierna, no granulada; el mamey es rojo terciopelo y se evapora como el algodón de azúcar; mi padre tenía razón, las frutas son más deliciosas en Cuba. Miro hacia afuera, hacia los edificios descoloridos que me aguardan abajo y me pregunto si el panorama de mi primer día completo en Cuba puede ser igual de dulce como mi primer sabor.Abajo, en el lobby, los huéspedes se cubren con protector solar para tomar las guaguas turísticas alrededor de la ciudad. Observo las filas desde el otro lado de la habitación mientras compro un mapa de La Habana Vieja que muestra todas las calles y callejones que espero conocer a pie. Antes de salir, pago para poder revisar mi correo electrónico en un café-Internet creado solo para turistas y veo que tengo un mensaje para llamar a mi oficina. Antes de desconectarme, mando un rápido correo a mi esposa para decirle que estoy bien, quiero decirle que desearía que estuviera aquí conmigo para tomarnos de la mano y caminar por las calles de La Habana Vieja y decirle que es insoportable hacerlo solo; sin embargo, solo le digo que la amo y además le pido que llame a mis padres para que no se preocupen.

La operadora del teléfono del lobby me conecta con The Post, pero ella no lo sabe ya que llamé a un celular y no a un teléfono fijo. Hablamos en clave y no estoy seguro de si nos entendimos, pero sé que ellos quieren que les informe si veo alguna preparación para la celebración del cumpleaños ochenta de Castro, ya que no se ha visto desde que le hicieron la cirugía; nadie sabe si está muerto o vivo. Escucho teclas y ruidos, y estoy consciente de la operadora del hotel que maneja las llamadas, les digo que debemos buscar una mejor manera para comunicarnos y cuelgo.

Le pido a la operadora hacer otra llamada, esta vez para la casa de mi tía Sofía y cuando mi primo Jorge me contesta, de inmediato siento como si comenzara a sacarme un poco un peso de encima.

—¡Primo! Coño, ¡qué coincidencia! —me dice—. Has escogido un tiempo excelente para estar aquí.

Un cubano de toda la vida ahora viviendo en los Estados Unidos, habla nuestro código y lo habla bien, estará aquí por un poco más de dos semana visitando a su madre y a sus hermanos. Hacemos planes para que él pase a buscarme en el transcurso de la semana. Él desearía poder pasar por mí de inmediato para mostrarme La Habana, la hermosa arena de la playa de Varadero y llevarme a la casa de la tía Sofía en Cárdenas. Pero él sabe por qué estoy aquí y por eso me da unos muy importantes consejos: cuidado con confundir los pesos cubanos convertibles con la moneda nacional. Aunque la brillante moneda a la que convertí mis dólares dice “un peso”, existen dos tipos de peso y cada uno es un animal totalmente distinto. A los cubanos, me dice, se les paga con pesos nacionales y toma veinticuatro pesos obtener tan solo un peso convertible. Ya puedes imaginar el éxito que sería para alguien que gana 240 pesos al mes —casi $10, el promedio para los cubanos— salir con 240 pesos convertibles que son cerca de $300. Así que si necesitas cambiar dinero, debes ir siempre a una estación oficial de intercambio, pues si no, alguien en la calle podría darte “el peso pobre”, como los cubanos lo llaman en secreto, en vez de “el rojo”.

—Coño, primo, gracias por decirme eso, lo que necesito es que me muestres cómo se hacen las cosas aquí. Por cierto, ¿No estuviste aquí el año pasado? ¿Cómo lograste entrar?

Me toma un momento darme cuenta de que he cometido un error y he roto el código.

—Te cuento cuando nos veamos —me dice, cubriendo mi error y luego colgamos.

En mi salida del hotel le pregunto a uno de los botones, un hombre de veintiocho años llamado José, si sabe de algún lugar donde pueda alquilar un teléfono celular. Me dice que el único lugar donde podría hacerlo es en una oficina al otro lado de La Habana Vieja, en la antigua estación de trenes; para poder ubicarme le pido que me lo indique con un círculo en el mapa. De inmediato se apresura para llamarme un taxi, pero le digo que no se preocupe, que planeo caminar y él voltea hacia mí mirándome como si tratara de descifrar algún tipo de adivinanza.

—¿En qué año dejaste el país? —me pregunta.

Cree que nací en Cuba y no puedo más que sonreír. Le comento que nací en los Estados Unidos, pero que mis padres se fueron de Cuba a finales de los años sesenta.

—Ahora tiene sentido —me dice—, pero tu español suena muy criollo, muy de acá.

Le doy una gran sonrisa mientras la imagen de mi abuelito Pepe, quien me enseñó a pronunciar bien las erres y me detenía cuando no pronunciaba cada sílaba correctamente, se viene a mi mente como un destello con una sonrisa.

Cuando José me pregunta por qué estoy aquí, le comento que es mi primera vez en Cuba y solo quiero conocer la tierra de mis padres, volver sobre sus pasos y aprender quiénes fueron y quién soy yo. No puedo resistir y le comento sobre los cafés de mi padre, “Los hermanos Frías de Marianao”, y sobre cómo todos se fueron y se convirtieron en empresarios exitosos en los Estados Unidos. José me sonríe mientras asiente, pueden llamarlo intuición pero confío en él inmediatamente.

—¿Y tu padre no ha vuelto? —me pregunta.

—No, nunca; yo soy el primero que regresa en décadas.

—Vas a tener demasiadas historias para contarle a tu viejo —agrega, mientras estrecha mi mano fuertemente y me desea suerte en mi caminata.

------------------------------

La ciudad está viva y ruidosa de nuevo y me pregunto si alguna vez duerme. Ladas y carros viejos norteamericanos pasan por las calles causando mucho ruido, viejas motos se abren paso entre el tráfico y los peatones llenan las aceras a un paso tranquilo. Nadie parece estar apurado, como una caja musical a la que se le ha dado cuerda y cuyas figuras danzan solas a un ritmo predeterminado. En el Parque Central, me siento en una de las bancas y puedo sentir de inmediato el calor del sol de media mañana, mientras ojeo un periódico que encuentro a mi lado. Granma, la prensa amarillista del estado, se lee como una novela histórica sobre los triunfos de Fidel Castro: lo califican de ser un hombre fuerte como un caguairán, una especie de árbol de madera dura que crece en Cuba.

En otra página, encuentro una noticia sobre la sentencia a cinco espías cubanos que fueron arrestados, tratados y condenados en los Estados Unidos. El portavoz los llama los “Héroes de la Revolución” y exige su regreso a tierra cubana. En el Hotel Plaza hay tres grandes afiches que muestran, con un discurso hacia los huéspedes, la injusta condena hacia los cubanos y lamentan la corrupción del sistema de justicia estadounidense. La mayoría de las letras en negritas parece resaltar supuestas historias sobre injusticias estadounidenses alrededor del mundo, desde los negocios en Latinoamérica hasta las víctimas de muerte de la guerra de Irak.